『

西郷と対決するのはとても残念なことだが、国難を回避するために決断した。

これは十年、二十年先の国家の将来を考えてのことだ。

たとえ父が何者かの手にかかって斃れるようなことがあっても動揺せず、

勉学に励み国家有用の人材となって、父の遺志を継いでもらいたい。 』

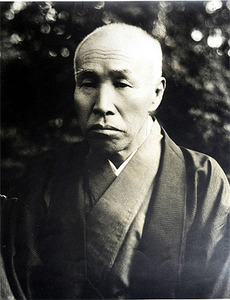

これは征韓論において、同郷である西郷隆盛と決別した際に、

自身の息子である長男・利和、次男・伸顕に向けて書き綴った“遺書”の一部です。

幼ながらも息子二人は、父と西郷の特別とも言える間柄を強く感じていました。

前回の記事で記載したように、二人は父・利通と共に使節団として日本を発ちます。

多くの兄妹達の中でも特に父とふれあう機会が多かった二人は、

常に父の背中を見つめ、その身を案じていました。

大久保が息子達に伝えてきたもの、伝えたかったこと。

それは彼が遺書の中で述べたような「国家有用の人材」になることです。

しかし大久保が子供達、そして未来に求めたものは、

恐らくそこに至るまでの“過程”の中に存在するのだと思います。

江戸幕府が崩壊し新政府が樹立した1868年。

慶応四年でもあり明治初年でもあるこの年が日本にとって、

大きな変動期であった事は言うまでもないでしょう。

まさに新国家、そして新時代がようやく歩み始めた十年後、大久保は命を落とします。

「1868年-1878年」この十年間は近代化に向けて歩み出した日本、

そして彼にとって枢要な時期であったに違いありません。

(以下は大久保、及び日本における“変動期”の略歴です↓)

-------------------------------------------------------------------

1868年・王政復古の大号令がかけられ、一年間に渡り戊辰戦争が勃発する。

1869年・戊辰戦争終結により近代国家造りが本格化。

…版籍奉還及びに官僚制度が制定され、東京遷都(奠都)が完了する。

1870年・政府官吏である江藤新平が襲撃され負傷。東京府下で中学校設置が進む。

1871年・後の徴兵令の前身とも言える護親令が勅命される。

…条約改正を目的に岩倉使節団がおよそ二年間に渡る洋行を行う。

…司法省が設置され、廃藩置県が断行される。また断髪令が公布。

1872年・前島密らによって郵便制度が全国で適用され、学制が発布。

…富岡製糸場が操業を開始、新橋-横浜間に鉄道の営業が開始される。

1873年・徴兵令、地租改正が施行される。事実上の政府最高官庁である、

…内務省が設置され、征韓論による明治六年の政変が勃発する。

1874年・警視庁が設置され、岩倉具視暗殺未遂事件が起こる。

…また佐賀県にて佐賀の乱が勃発し、政府がこれを鎮圧。江藤は斬首刑となる。

1875年・大久保利通、板垣退助らによる議会設置法案「大阪会議」が行われる。

…江華島事件が起こる。また樺太千島交換条約が締結される。

1876年・神風連・秋月・萩の乱が勃発し、政府はこれを立て続けに鎮圧する。

…士族・農民らの負担軽減を目的に大久保は地租削減を提唱。

1877年・鹿児島の私学校生が草牟田の火薬庫を襲ったことから西南戦争が勃発。

…9/24に西郷隆盛・桐野利秋らの自決により事実上の終戦となる。

…開戦中には第一回内国勧業博覧会が取り行われ大成功を収めた。

…同年5/26に西郷、大久保と共に維新の三傑であった木戸孝允が病死する。

1878年・現在の東京大学農学部に当たる東京府駒場農学校の開校式が行われ、

…大久保は開校の言葉を述べると共に一般殖産の献策を行った。

…--5/14(火)政府内務卿・大久保利通は島田一郎らの手により斃れる。--

-------------------------------------------------------------------

このように、明治に入ってからのこの十年間は日本において、

そして大久保において枢要な十年間であったことは一目瞭然です。

更に公は政府のみならず、当時の日本の中心的人物でもありました。

その為政府が受ける時代の波は、大きく国民生活を左右する結果となります。

この高く激しいあだ波の中で、大久保は教育に対して非常に積極的でした。

それは自身の洋行体験を含め子供達に向けての言葉からも読み取れるし、

維新後たった十数年間の中で日本として初めて、統一された教育制度である

「学制」という制度を取り入れたことも大きな結果として表れています。

(残念ながらこの“学制”では動乱の時代であった為、子が働き手と言うこともあり

小学校の就学率は非常に低く、一部の層にしか効能を持ちませんでした。)

明治五年より適用された学制の序文には、こう記されています。

『

人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ、其業ヲ昌ニシテ、

以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ他ナシ、身ヲ修メ、智ヲ開キ、才藝ヲ長スルニヨルナリ。』

即ち人々(子供達)を統一された教育によって自立させ、

民業を興してその後の明治の発展へと繋ぐ、という内容です。

現代日本から考えても不自然ではなく、決して短絡的でもない教育方針となっており、

当時から学校教育とは、自国の発展が本来の目的であり目標であることが分かります。

…この学制は七年後の明治12年に「教育令」と改められますが、どちらも共に、

将来を見据えた教育制度全般の構想であったことには変わりありません。

(ちなみに教育令の序文には、学制時の序文よりも更に詳しく定義付けがされています。)

大久保を含める政府役人は統一性の無い、小さな島国であった日本を改革する為に

「

富国強兵=国家経済を発展させ、軍事力の増強を図る、

殖産興業=産業・資本主義育成による国家の近代化(自ら産業を興す姿勢)」

これらを中心に政策を考えていかなければならないと判断し、

上記十年間の間に、恐るべき速さで次々と改革を断行していきました。

それは日本や国民にとって必ずしも利益になった、と言えるものばかりではありません。

しかしながら当時行われた政策の数々が、現代を生きる私達の生活や暮らしに

直結しているものも決して少なくはなく、特に教育法の基礎方針に関しては

現代に忠実に伝わっている、と言っても過言ではないと思います。

これらが現代に伝わっていること、引き継がれている教育の中で彼が息子達のみならず、

自分より後の世代、明治日本を担っていく世代に知って欲しかったことも、

教育論と同様恐らく引き継がれているように思います。

数々の留学・外国語の勉強。

少なからず彼は子供達に「体験」をさせています。

この体験における実践力の養成がいかに重要なことであるか、

今を生きる私達は痛切に感じることができるのではないでしょうか。

『国家有用の人材』となること。それは明治でも現代でも、容易なことではありません。

しかし明治から現代まで、多くの日本人が“国家”のみならず“国際的”にも

有用な人材となり、世界を日本人が飛び回る、何とも不思議な時代となった今。

当時の国民が到底想像もし得ないことが、こうして現実となっているのです。

この意味合いでは、大久保が目指したもの、そして後世に伝えたかったことは

きちんと私達に伝わっているように感じられます。

それはやはり、人々の努力があったからであることは言うまでもありません。

彼の息子を初め、多くの国民が明治の日本、そして未来に希望を持ち、

我先にと列強を初めとする世界に足を踏み入れた。

日本という国が現代に至るまでには多くの過程、そして課題を越えてきました。

その長くも短い時間を経て、大久保が目指した国造りは完成していったのです。

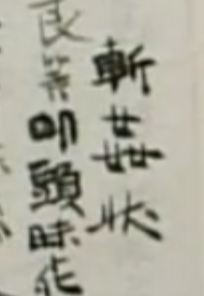

『

熟慮断行』

その思いと志は彼、そして子供達のみならず日本をも大きく動かしたのです。